Marre des publicités pour voitures parce que vous avez consulté un site de vente de véhicules d’occasion ? Ou des pubs de vêtements parce que vous avez commandé en ligne ? Et lassé de devoir lire tous les paramètres de confidentialité à votre arrivée sur un site, sans forcément tout comprendre ?

A partir du 1er avril, les règles qui entourent les cookies des sites internet changent. Et tous les sites français vont devoir s’y conformer, afin de mieux protéger les données personnelles des internautes.

Les cookies, de quoi on parle ?

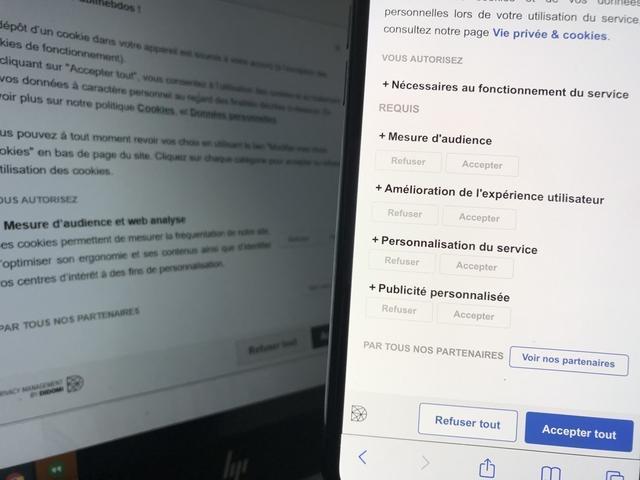

Sur internet, il est régulièrement demandé aux utilisateurs d’accepter ou de refuser les cookies. Un choix que les internautes prennent, sans parfois vraiment mesurer ce qu’il implique.

Les cookies sont « des fichiers informatiques stockés sur un serveur dans l’ordinateur de l’internaute, ils permettent de collecter ses données de navigation », explique la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

« Ils permettent à une entreprise de conserver la trace de la navigation d’un internaute », ajoute Grégoire Hanquier, directeur juridique, conformité et affaires publiques chez Data Legal Drive, spécialisé dans la mise en conformité sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Certains de ces fichiers sont indispensables car participant au bon fonctionnement du site, voire pratiques, pour mémoriser des préférences d’affichage dans votre navigateur ou un panier d’achats par exemple, jusqu’au paiement de la commande.

D’autres en revanche ne servent qu’à « collecter des informations sur l’internaute afin de lui adresser de la publicité personnalisée, adaptée à ses goûts et à ses centres d’intérêts ».

Des nouvelles règles pour plus de contrôle des internautes

Aussi, pour donner plus de contrôle aux internautes sur l’utilisation de leurs données à des fins publicitaires, la CNIL a fait évoluer les règles d’utilisation des cookies.

Ainsi, au 1er avril, voici ce qui change pour l’internaute quand il arrive sur un site :

• S’il veut refuser les cookies : il doit pouvoir le faire facilement avec un bouton très visible « tout refuser », au même niveau et avec le même aspect que le bouton « tout accepter ». Aujourd’hui, pour les accepter, il suffit d’un clic sur un bouton alors que « plusieurs actions sont nécessaires pour paramétrer un refus », explique l’autorité de régulation, qui a jugé qu’il y avait « un risque que l’internaute, qui souhaite généralement accéder rapidement au site, soit influencé ».

• S’il donne son consentement pour les traceurs : l’internaute doit pouvoir trouver rapidement et de manière « claire et synthétique » toutes les informations relatives aux données qui seront collectées et à quoi elles serviront (publicité personnalisée ou non, publicité géolocalisée, personnalisation du contenu ou encore partage d’information avec les réseaux sociaux), avant de les accepter. L’internaute doit aussi pouvoir retirer son consentement rapidement, à tout moment.

La CNIL part d’un principe : « Pour que votre consentement soit valable, il doit être éclairé. »

• Le consentement exigé : ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Désormais, si l’internaute ne valide pas ou ne refuse pas les cookies, ces derniers ne doivent pas pour autant se déposer sur l’appareil. Pour cela, il faut désormais un consentement explicite. « Aucun cookie non-essentiel au fonctionnement du site ne pourra être déposé sur votre ordinateur, téléphone ou tablette si vous ne l’avez pas accepté explicitement par une action », explique ainsi la CNIL dans une vidéo, comme indiqué dans son nouveau document de référence.

A noter que certains traceurs restent toutefois exemptés du recueil de consentement : « Les traceurs destinés à l’authentification auprès d’un service, ceux destinés à garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat sur un site marchand, certains traceurs visant à générer des statistiques de fréquentation, ou encore ceux permettant aux sites payants de limiter l’accès gratuit à un échantillon de contenu demandé par les utilisateurs. »

En revanche, pas d’interdiction des « cookie walls », pratique qui consiste à bloquer l’accès à un site internet en cas de refus des cookies. Le Conseil d’État a rejeté en juin dernier cette interdiction que souhaitait la CNIL.

Quelles conséquences pour les éditeurs de sites qui ne respectent pas les règles ?

Les éditeurs de sites avaient six mois pour s’organiser. L’autorité indépendante assure que des missions de contrôle seront désormais opérées à partir du 1er avril. Avec un risque de sanction en cas de manquement à ces obligations.

« Il y a deux sanctions possibles, explique Grégoire Hanquier : une sanction jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial et une sanction publique, qui peut donner une mauvaise image médiatique pour l’éditeur. »

En plus d’« une perte d’informations » certaine pour ces derniers, reconnaît-il, s’ajoute la crainte d’un manque à gagner alors que la pub digitale représente aujourd’hui « un business énorme ».

Pour le directeur juridique, il s’agit aussi d’un enjeu d’information et de transparence pour l’internaute. Pour la CNIL, il s’agit de répondre « aux attentes des internautes de plus en plus sensibles aux problématiques de traçage sur internet, comme en témoignent les plaintes constantes qu’elle reçoit sur ce sujet ».

Pour répondre aux interrogations des éditeurs de sites comme à celles des internautes, l’autorité indépendante met à disposition une FAQ en ligne.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

Partagez

Actu Voir mon actu

Adieu Touch Bar, je ne te regretter...

Caddy, l'unique serveur web à utili...

Burkina Faso / Gabon (TV / Streamin...

Ce que le futur du travail ne sera...